Il n’y a pas qu’HENRY KISSINGER pour oser « dire », un courant grandissant aux Etats-Unis mais aussi partout dans le monde met en cause la nécessité de s’investir dans un « perdant »(1). Démocratie ou pas, si ce conflit dure beaucoup plus longtemps, l’Ukraine court le risque imminent de devenir irrémédiablement fichue une fois qu’il prendra fin nous dit l’auteur et il pourrait ajouter comme le suggère l’article « et il n’y aura pas que l’Ukraine! » Nous analysons par ailleurs ce que ce discours « cynique » révèle mais le fait est que les prises de position en ce sens se multiplient et que le héros de l’occident Zelensky risque de très mal finir après avoir alimenté des scénarios hollywoodiens. C’est quand le chien se noie qu’il faut lui envoyer des coups sur la tête dit un proverbe chinois, c’est maintenant qu’un grand mouvement de la paix pourrait surgir partout en Europe, en FRANCE vu que Mélenchon le big chef autoproclamé de la gauche a pris la tête d’une croisade pour ZELENSKY et l’OTAN, on peut s’interroger mais les élections heureusement n’ont qu’un temps et on va peut-être pouvoir passer aux choses sérieuses. (note et traduction de Danielle Bleitrach dans histoireetsociete)

La guerre n’est pas comme un film hollywoodien où le bon gars gagne toujours à la fin. La civilisation coïncide avec le conflit, pas son opposé manichéen. Dans la politique mondiale, il n’y a pas de solution apodictique au problème de la justice ou au bouleversement sempiternel. Le désordre ne peut pas être transcendé parce que la nature humaine n’est pas souple comme du caoutchouc : nous nous sommes trompés en confondant le progrès technologique incontestable de l’humanité avec l’illusion de notre progression morale. Dans les périodes de l’histoire où le sophisme est confondu avec la prudence et où la délibération est autorisée à s’atrophier en vœux pieux il peut y avoir un échec à comprendre que les enseignements de penseurs comme Thucydide et Machiavel décrivent et expliquent les voies du monde mieux que toute alternative chiliastique.

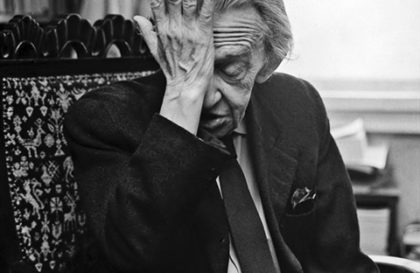

Henry Kissinger, qui a provoqué l’indignation à Kiev et dans certains milieux occidentaux pour avoir suggéré dans sa récente conversation vidéo à Davos que la résolution du conflit sur l’Ukraine pourrait impliquer des ajustements territoriaux. Plus tôt dans ses remarques, il avait exposé la base de son évaluation : « l’issue de cette guerre, tant au sens militaire que politique, affectera les relations entre les groupements de pays […]. [L’] issue de toute guerre et du règlement de paix, ainsi que la nature de ce règlement de paix, […] détermineront si les combattants restent des adversaires permanents, ou s’il est possible de les intégrer dans un cadre international. »

Cette façon de penser est cohérente avec l’affirmation de longue date de Kissinger d’une corrélation entre les périodes prolongées de stabilité et un engagement commun envers la légitimité d’un système international basé sur le maintien d’un équilibre des forces entre les grandes puissances. La caractéristique commune des périodes dans lesquelles la politique d’équilibre des forces prédomine, écrivait-il en 1994, est « l’élévation d’un fait de la vie – l’existence d’un certain nombre d’États de force sensiblement égale – au rang de principe directeur de l’ordre [international] ». En d’autres termes, un système d’équilibre des forces repose sur la reconnaissance commune d’une faiblesse relative, par laquelle chaque grande puissance admet qu’elle ne peut pas dominer les autres sans encourir de lourds coûts et conclut donc qu’il vaut mieux ne pas essayer de le faire.

Ce n’est évidemment pas la façon dont l’administration Biden et d’autres en Occident comprennent la géopolitique, et ce n’est certainement pas la façon dont ils voient le conflit avec la Russie au sujet de l’Ukraine. Pour eux et leurs compagnons de route, la guerre est une manifestation en noir et blanc d’une lutte mondiale entre les partisans de la démocratie et de l’autocratie. C’est, bien sûr, une réponse émotionnelle compréhensible, mais ce n’est guère le prisme à travers lequel la prise de décision américaine et, par extension, occidentale doit être comprise. La géopolitique ne doit en aucun cas être confondue avec l’eschatologie : défendre la suprématie au nom de l’exceptionnalisme à une époque d’unipolarité était assez orgueilleux ; tenter d’imposer un « ordre libéral international fondé sur des règles » dans des conditions de multipolarité de plus en plus acrimonieuse l’est encore plus. Comme Kissinger l’a dit dans une récente interview, « nous devons être conscients des différences d’idéologie et d’interprétation qui existent. Nous devrions utiliser cette conscience pour l’appliquer dans notre propre analyse de l’importance des questions au fur et à mesure qu’elles se posent, plutôt que d’en faire la principale question de la confrontation, à moins que nous ne soyons prêts à faire du changement de régime l’objectif principal de notre politique ».

Cela fait écho à une partie de mon argument selon lequel la conclusion logique de la rhétorique adoptée par l’administration Biden dans le contexte de l’organisation du Sommet pour la démocratie de l’année dernière est qu’elle considère les régimes russe et chinois (et certains autres qu’elle identifie comme autocratiques) comme finalement illégitimes. Cela ne signifie pas nécessairement que le changement de régime est sur le point de devenir une politique américaine réalisable, mais cela implique que, en principe, les démocraties ne devraient faire que des concessions tactiques et des accommodements avec des autocraties. Cela correspond également à l’évaluation récente du Conseil de l’Atlantique selon laquelle la stratégie occidentale dans le conflit sur l’Ukraine est d’« infliger un maximum de douleur sans engagement militaire direct ». Mais l’exécution d’une stratégie sans objectifs tactiques clairs revient à conduire sans réfléchir sur une autoroute sans destination, pour paraphraser Daniel DePetris.

Après cent jours de route, elle reste inconnue : la question fondamentale des objectifs de guerre occidentaux dans le conflit sur l’Ukraine n’est tout simplement pas répondue – pas seulement en public, ce qui est bien, mais très probablement en privé, ce qui ne l’est pas. L’objectif est-il d’engendrer un changement de régime au Kremlin ? La destruction de la capacité de la Russie à combattre et à gagner des guerres ? Un retour au niveau de vie de l’ère soviétique pour les citoyens de la Fédération de Russie ? Un tribunal pour crimes de guerre ? Un cessez-le-feu ? Un accord de paix ? Un règlement territorial ? Une nouvelle architecture de sécurité européenne ?

Cette façon de penser est cohérente avec l’affirmation de longue date de Kissinger d’une corrélation entre les périodes prolongées de stabilité et un engagement commun envers la légitimité d’un système international basé sur le maintien d’un équilibre des forces entre les grandes puissances. La caractéristique commune des périodes dans lesquelles la politique d’équilibre des forces prédomine, écrivait-il en 1994, est « l’élévation d’un fait de la vie – l’existence d’un certain nombre d’États de force sensiblement égale – au rang de principe directeur de l’ordre [international] ». En d’autres termes, un système d’équilibre des forces repose sur la reconnaissance commune d’une faiblesse relative, par laquelle chaque grande puissance admet qu’elle ne peut pas dominer les autres sans encourir de lourds coûts et conclut donc qu’il vaut mieux ne pas essayer de le faire.

En l’absence d’une réponse consensuelle à ces questions et à d’autres questions similaires, l’Occident reste uni dans un effort politique et financier sans précédent pour soutenir Kiev, ce qui est la principale raison pour laquelle Kiev résiste à l’abandon d’une stratégie maximaliste de réchauffement et de négociation. Après tout, même Achille n’avait rien de spécial sans son épée et son bouclier (et l’intérêt personnel d’Athéna).

Mais la vérité est – aussi inconfortable que cela puisse être d’accepter – que l’Ukraine était et reste un objet de relations entre grandes puissances et non un sujet d’ordre international. En effet, il serait difficile d’affirmer de manière convaincante qu’un pays qui dépend presque entièrement des armes gratuites, des munitions et de la reconnaissance fournies par les puissances étrangères est soit pleinement souverain, soit totalement indépendant, quel que soit son type de régime.

Cela semble dur? Eh bien, le soutien fourni à l’Ukraine par l’Occident prend la forme de ventes et de transferts d’armes, d’entraînement militaire, de partage de renseignements en temps réel, de subventions directes en espèces et de garanties de prêts massives, d’une politique de porte ouverte sur les réfugiés et de la menace de réutiliser des milliards de dollars américains d’actifs russes saisis pour la reconstruction, associés à la promesse de dépenser des quantités incalculables de ressources occidentales pour la même chose. Un rapport de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale indique qu’entre le 24 janvier et le 10 mai 2022, l’Occident (y compris la Turquie) a fourni au moins 64,6 milliards d’euros d’engagements militaires, financiers et humanitaires au pays, dont 42,9 milliards d’euros (66%) provenaient des États-Unis (plus de la moitié de la contribution américaine est destinée à l’achat de militaires et d’armes). Ces chiffres étonnamment élevés semblent être des estimations prudentes, étant donné qu’ils n’incluent pas non plus les engagements des institutions financières internationales, des philanthropes et d’autres acteurs non gouvernementaux. Et depuis la publication de ce rapport, ces quantités sans précédent ont peut-être déjà doublé.

Il devient donc de plus en plus difficile de réfuter l’affirmation du Kremlin selon laquelle le conflit sur l’Ukraine équivaut à une guerre par procuration entre l’Occident et la Russie – ou du moins qu’il en est devenu une depuis que l’Occident a réalisé que « l’opération militaire spéciale » de Moscou ne produirait pas la capitulation rapide du gouvernement de Kiev. Par conséquent, l’Occident a pu se rallier au récit de Kiev « David contre Goliath », personnifié par son jeune et télégénique président, Volodymyr Zelensky.

Si enhardis et équipés, un fil conducteur important dans la pensée stratégique des dirigeants ukrainiens a émergé: la lutte pour la victoire totale, définie comme la restitution de toutes les terres détenues par la Russie, y compris (dans certaines itérations) la Crimée. Un tel résultat maximaliste est le moins susceptible de se concrétiser sans coût énorme, car il semble suffisamment crédible que la Russie soit disposée à utiliser une arme nucléaire tactique ou deux pour l’empêcher. Après tout, le directeur de la CIA, Bill Burns, a qualifié Vladimir Poutine d’«apôtre du remboursement » dans ses mémoires de 2019.

Néanmoins, l’une ou l’autre version de cette posture maximaliste est encouragée de manière irresponsable par divers dirigeants occidentaux, comme l’illustre la jeune et télégénique Première ministre estonienne, Kaja Kallas, dont la position que le New York Times qualifie de « la Russie doit être vaincue à tout prix, et sans compromis ». D’autres membres de cette faction maximaliste occidentale comprennent certains (mais pas tous) dirigeants d’anciens États du Pacte de Varsovie (qui sont tous maintenant membres de l’OTAN, ce qui signifie qu’ils savent d’une manière quasi certaine qu’ils n’auront pas à subir les conséquences de leurs durs discours), le gouvernement britannique et certaines parties de l’administration Biden, y compris (semble-t-il parfois) le président lui-même en sont là.

Il y a quelque chose d’évidemment exaltant dans la résistance de l’Ukraine, comme le dépeignent la plupart des médias occidentaux : il serait surprenant que les dirigeants des studios hollywoodiens ne commandent pas déjà des scénarios. Pourtant, il est stupéfiant que les maximalistes occidentaux ne voient rien de mal à se rapprocher dangereusement du moment où leur propre politique étrangère soit sous-traitée à un État presque entièrement dépendant des largesses de l’Occident pour continuer à poursuivre un objectif de victoire totale, tel que défini ci-dessus. Heureusement, personne près des leviers d’une puissance occidentale sérieuse et bénéficiant d’une quelconque puissance militaire n’est disposé à entrer dans le conflit plus directement : déclarer puis appliquer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de tout ou partie de l’Ukraine a été rejeté, tout comme le déploiement manifeste de troupes de combat de l’OTAN de part et d’autre du front. Mais ces soupçons de retenue de fait ont souvent été accompagnés de déclarations publiques exagérées. Ceux-ci non seulement sapent tactiquement la poursuite d’une politique de retenue relative (ou du moins d’escalade au-delà du point de non-retour), mais ils rendront également plus difficile de plaider pour une feuille de route pour un résultat qui correspond en quelque sorte à ce que le Kremlin considérerait effectivement comme une reddition inconditionnelle.

D’autre part, un nombre croissant de dirigeants d’États européens, rejoints par des commentateurs et des analystes plus réfléchis des deux côtés de l’Atlantique, adoptent maintenant une vision plus traditionnelle – qui remonte au moins à Thucydide – qui peut se résumer de la manière suivante: l’histoire ne finit jamais, l’avenir est incertain, les amis sont toujours imparfaits, la politique de pouvoir ne disparaît jamais, et aucune cause politique n’est jamais vraiment juste.

Une dérivation de cette façon de penser est que se prémunir constamment contre la tentation de mettre de côté l’insubordination modératrice des voies du monde n’est ni du cynisme ni de l’apaisement; il s’agit plutôt d’une mise en garde sensée et saine contre la défense d’un monde comme il n’a jamais pu l’être et la promotion de l’utilisation de tous les moyens pour y parvenir. Tout à fait juste, parce que la diplomatie n’est ni un jeu de moralité ni un exercice pour dire à l’autre partie comment éviter la perdition. D’où les efforts de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et d’autres puissances européennes (sans parler de la Turquie) pour maintenir les voies diplomatiques ouvertes et servir de médiateur (ou du moins faciliter) un cessez-le-feu, sinon une paix formelle, entre Moscou et Kiev.

En fin de compte, cela produira très probablement soit un conflit gelé à peu près comme le long des lignes syro-israéliennes ou intra-coréennes, soit un accord impliquant la mise en œuvre de quelque chose qui s’apparente aux accords de Minsk, ou au plan en trois points d’Edward Luttwak. Peut-être y a-t-il une quatrième ou une cinquième option. Quoi qu’il en soit, l’objectif de cette faction occidentale a changé à juste titre. Grâce à la munificence de l’Occident, l’Ukraine a pu démontrer qu’elle peut résister (mais pas surmonter) l’agression ; maintenant, l’Occident doit être clair sur le fait que sa priorité est de s’entendre sur une sorte de règlement. Cela exigera presque certainement que Kiev accepte un compromis – un mot désagréable pour la faction ukrainienne qui doit gagner à tout prix. Cela ne doit pas être interprété comme exigeant nécessairement de l’Ukraine qu’elle signe officiellement un document juridique qui cède une partie de ses terres à perpétuité: nous savons par le conflit du Karabakh dans le Caucase du Sud qu’un renversement héroïque est possible, et nous pouvons souligner que l’affaire non résolue du Kosovo reste manifestement un point de discorde entre ceux qui défendent l’intégrité territoriale en tant que principe fondamental du droit international et ceux qui continuent à faire pression sur la Serbie, un État membre de l’ONU, pour qu’elle « accepte la réalité sur le terrain ». Le fait est que le début de tels conflits européens et leurs trajectoires ultérieures avaient moins à voir avec le respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies qu’avec des flux et reflux géopolitiques couplés à des changements dans l’équilibre des pouvoirs.

Peut-être que cette faction maximaliste aurait plus de chance de convaincre ses alliés occidentaux récalcitrants, sans parler du reste du monde, de la sincérité de ses intentions si ce n’était du fait que l’Ukraine n’est guère une démocratie dans la compréhension occidentale habituelle du terme: Freedom House l’appelle un « régime partiellement libre » et « transitoire ou hybride » tandis que Transparency International le classe comme le pays le plus corrompu d’Europe.

Démocratie ou pas, si ce conflit dure beaucoup plus longtemps, l’Ukraine court le risque imminent de devenir irrémédiablement ingérable une fois qu’il aura pris fin – disons, la Bosnie de l’Europe de l’Est – et la Russie pourrait devenir la Biélorussie de la Chine ou ce que les États du Pacte de Varsovie étaient pour l’Union soviétique. Comment l’un ou l’autre de ces scénarios, sans parler des deux, pourrait-il être dans l’intérêt de l’Occident ?

C’est pourquoi il est grand temps que les États occidentaux qui comptent réellement, dirigés par les États-Unis, définissent correctement leurs objectifs de guerre et mettent tout le monde au pas. Cela devra nécessairement inclure l’Ukraine, dont le président devra peut-être être informé en termes non équivoques que le soutien occidental à la stratégie maximaliste de guerre et de négociation de Kiev touche rapidement à sa fin. Comme Kissinger l’a dit à Davos : « On espère que [les Ukrainiens] égaleront l’héroïsme dont ils ont fait preuve dans la guerre avec la sagesse pour l’équilibre en Europe et dans le monde en général. »

Damjan Krnjević Mišković est professeur de pratique à l’Université ADA et supervise la recherche, l’analyse et les publications politiques à son Institut pour le développement et la diplomatie (IDD), y compris l’édition des Dialogues de Bakou. Il s’agit d’un ancien haut responsable serbe et de l’ONU qui a précédemment été rédacteur en chef de The National Interest. Il est également membre du comité de rédaction d’Orbis. Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document sont uniquement ceux de l’auteur.

(1) Hier par exemple, Martin Ehl, dans le quotidien tchèque “Hospodarske Noviny” estimait : La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase. Selon cet analyste de renom, les pays occidentaux, confrontés à la réalité géopolitique et soucieux d’épargner la Russie, hésitent désormais à aider davantage l’Ukraine.

Le doyen de la géopolitique, Henry Kissinger, 99 ans, s’est attiré les foudres des Ukrainiens et de leurs alliés lorsqu’il a “conseillé”, il y a quelques jours, au gouvernement ukrainien d’échanger une partie de son territoire contre la paix avec la Russie. Tous ceux qui envoient de l’argent pour permettre à l’armée ukrainienne d’acheter des armes et aident les réfugiés ukrainiens dans l’espoir d’une victoire finale des soldats combattant sous le drapeau bleu et jaune ont crié leur indignation à l’évocation de cette idée. Ceux qui vivent dans la bulle de l’excellente propagande de guerre ukrainienne peuvent avoir le sentiment que la victoire de Kiev est, sinon imminente, du moins inévitable. Le praticien cynique qu’est Kissinger peut se permettre de dire tout haut ce que la grande majorité des politiciens occidentaux se disent en mode top secret. Comment expliquer aux Ukrainiens, qui souffrent, qui luttent, et qui malgré cela surfent sur la vague de la défense couronnée de succès de leur pays, qu’ils font partie d’un puzzle géopolitique plus vaste et que leurs dirigeants politiques feraient donc mieux de commencer à modérer leurs attentes quant au développement prochain de la guerre et à sa fin ?

Views: 3