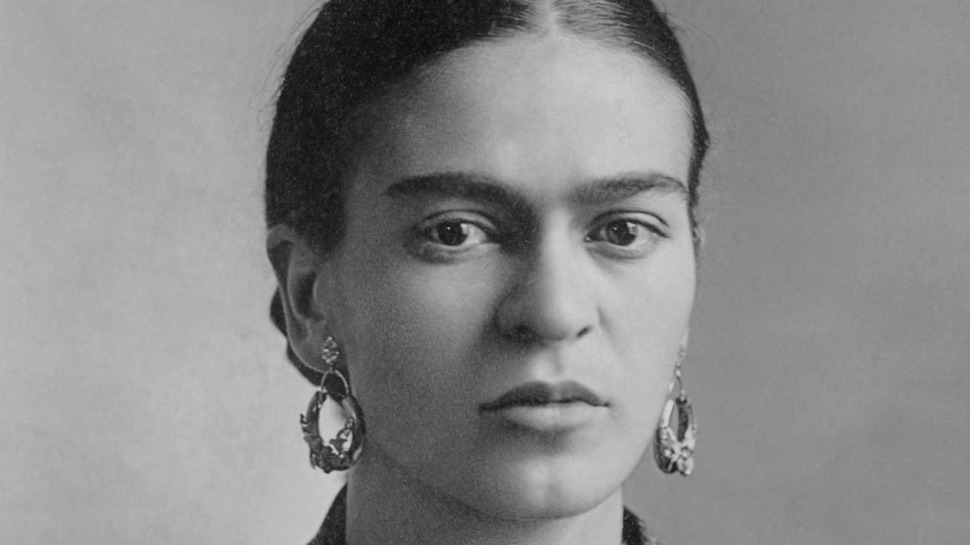

Un article qui a le mérite de restituer le visage « réaliste » quasiment au sens du « réalisme socialiste » de Frida Kahlo. Le réalisme socialiste n’est pas le naturalisme, il est non seulement appréhension du réel, compréhension de cette réalité en tant qu’elle est femme, prolétaire, colonisée et indigène rebelle, mais dans le merveilleux de sa lutte pour la vie dans et hors douloureux corset. (note de Danielle Bleitrach, histoireetsociete)

Frida Kahlo : artiste rebelle, légende mexicaine (connaissancedesarts.com)

Prisonnière d’un corset pendant presque toute son existence, Frida Kahlo, femme libre et moderne, a créé une oeuvre autobiographique d’une puissance et d’une originalité exceptionnelles. Elle a 18 ans quand elle rencontre Diego Rivera, un colosse de vingt ans son aîné, célèbre pour ses fresques murales racontant l’humanité en marche. Deux vies indissociablement liées par l’amour, l’art, l’engagement, l’attachement à la terre mexicaine. Récit.

Son drôle de prénom, elle le doit à son père, Allemand émigré en terre aztèque en 1890. Dans sa langue natale, « Friede » signifie la paix. Funeste méprise ou tragique ironie : la vie de sa fille sera tout sauf paisible. D’ailleurs, dès sa naissance, en juillet 1907, ce choix engendre une querelle, sa mère s’effrayant de ce que le nom ne figure pas au calendrier des saints. Le prêtre menace de refuser le baptême. Ce sera donc Magdalena Carmen Frieda pour le registre de l’église, mais Frida tout court pour la vie, Frida déjà rebelle à l’ordre établi, Frida qui claque comme un drapeau annonciateur de la révolution.

La ballerina au corps brisé

Elle a grandi à Coyoacán, alors banlieue un brin provinciale de Mexico, dans la « Maison bleue », maison coloniale construite par son père. Enfant curieuse et vive, elle le seconde dans son métier de photographe, il lui prodigue toute son attention. D’autant qu’à huit ans, elle est frappée d’une attaque de poliomyélite qui lui laisse la jambe droite atrophiée. La voici désormais « pata de palo », Frida la bancale. Une anecdote en comparaison de ce que le destin lui réserve.

Le 17 septembre 1925, elle est, avec son ami Alejandro, à bord d’un de ces autobus flambant neuf qui sillonnent Mexico à vive allure. Un tramway les percute, le bus plie, puis explose, le sol se jonche de morts. On retrouve Frida la colonne et la jambe brisées, l’épaule démise, le pied écrasé, empalée sur une barre de fer. Scène hallucinante, quasi surréaliste: la poudre d’or que transportait un ouvrier s’est répandue, voile sublime, sur son corps nu, ensanglanté… Elle entend dans une semi-conscience les passants s’écrier « la ballerina ! », croyant voir une danseuse étendue sur la chaussée…

Peindre ce que l’on connaît le mieux : l’autoportrait

Sa vie est tout autant mutilée que son corps. La brillante étudiante doit renoncer à des études de médecine, mais pas aux rapports médicaux qui seront désormais sa littérature de chevet. De lit d’hôpital en salle d’opération, elle passera tant de temps allongée qu’elle exigera, dans ses dernières volontés, d’être incinérée assise ! Recluse, Frida lit beaucoup: Proust, Bergson, de la poésie chinoise et se découvre des compagnons nouveaux : Bosch, Bruegel, Cranach, Botticelli… Elle se forge une solide culture qui impressionnera ses interlocuteurs et nourrira ses oeuvres. Pour la distraire, sa mère fixe un miroir au baldaquin de son lit, son père lui offre une boîte de couleurs.

Elle commence à peindre. Sa famille, ses amis d’abord. Très vite, l’autoportrait s’impose : « Si je me peins, c’est que c’est le sujet que je connais le mieux ! ». Images « de l’intérieur », d’une conscience en devenir, témoignages des métamorphoses de son être, les autoportraits de Frida sont aussi les jalons de son immense passion pour la peinture.

Frida Kahlo La Colonne brisée, 1944, huile sur toile marouflée sur masonite, 39,8 x 30,7 cm, Mexico, Xochimilco, Museo Dolores Olmedo, présenté dans l’exposition « Frida Kahlo beyond the myth » au Mudec à Milan, en 2018 (source : Wikimedia Commons)

La colombe et l’éléphant

L’autre inextinguible flamme qui l’habite s’appelle Diego Rivera, dont elle écrit : « J’ai eu deux accidents graves dans ma vie. L’un, c’est quand un tramway m’a écrasée. L’autre, c’est Diego. » Elle l’a retrouvé lors d’une soirée chez Tina Modotti, photographe italienne, communiste comme elle. Dès le lendemain, elle sollicite son avis sur ses peintures. Il l’encourage, lui fait la cour, intègre dans une de ses fresques son portrait de militante à la chemise rouge, distribuant des armes aux ouvriers et, pour finir, ils se marient le 21 août 1929.

De 22 ans son sainé, Diego Rivera est un géant aux yeux saillants (Frida le traite affectueusement de crapaud), une sorte de colosse de foire qui porte haut et fort le verbe et joue autant de son chapeau texan que d’un revolver qui le quitte rarement, et dont il use pour tirer sur les réverbères de Mexico, et parfois sur les phonographes. Cet ogre qui prétend, avec un humour noir tout à fait personnel, adorer manger de « la cervelle de jeune fille en vinaigrette », ce dévoreur de femmes, semble devoir ne faire qu’une bouchée de la délicate Frida, dont les sourcils, dit-il, charmé, « se rejoignaient au-dessus du nez, pareils aux ailes d’un merle. »

Frida Kahlo et Diego Rivera en 1932 (source : Wikimedia Commons)

Vie heureuse, illuminée par le mariage dans les premiers temps : Frida et Diego partagent tout, l’idéal communiste, la confiance dans le surgissement d’un monde nouveau auquel l’art va apporter son élan, nourri d’une culture populaire longtemps réprimée. Frida commence à se vêtir du costume des femmes de Tehuantepec, vastes jupes colorées, boucles d’oreille en argent, lourds bijoux précolombiens et bagues multiples, rubans et fleurs accrochés aux peignes de sa longue chevelure. « Je m’habille pour le Paradis », dit-elle. Bien curieux Paradis où les jupons sont brodés de dictons grivois… Ce qui est sûr, c’est que là où elle passe avec Diego, on se souvient d’elle.

Le rêve américain

En 1930, la situation de Diego au Mexique n’est plus si florissante et l’atmosphère politique y devient pesante. Une invitation étonnante arrive : la California School of Fine Arts de San Francisco et le Luncheon Club du Stock Exchange lui commandent chacun une fresque. C’est la première incursion de ce communiste convaincu chez les capitalistes suprêmes. L’accueil des Californiens est enthousiaste et très amical et inaugure pour Rivera quatre années de travail crescendo aux États-Unis. À la suite de ses deux fresques, le California Palace of the Legion of Honor organise une rétrospective de ses œuvres. Puis, en décembre 1931, c’est le MoMA de New York qui l’invite à exposer cent cinquante de ses toiles et panneaux. En février 1931, la famille Ford soutient sa candidature pour une série de peintures murales au Detroit Institute of Arts. Ce sera « L’Industrie de Detroit », un des chefs-d’oeuvre de l’art monumental du XXe siècle. Enfin, les Rockefeller lui demandent, après que Matisse et Picasso ont décliné l’offre, une peinture murale pour le hall de réception de la Radio Corporation of America (RCA) à New York, le futur Rockefeller Center.

Frida Kahlo en 1932 (source : Wikimedia Commons)

Partout, Rivera peint l’humanité en marche, les espoirs des hommes, le surgissement de l’industrie et la terre féconde avec la frénésie d’un Michel-Ange. Il ne voit pas d’antagonisme entre ses convictions et les rouages d’un Monde Nouveau. Son Amérique est celle de Dos Passos et des prolétaires, le terreau d’une future Révolution. Et il veut « rendre plastique le rythme somptueux qui va de l’extraction de la matière (…) à l’élaboration de l’objet fini ». Frida contemple avec ferveur cette force tellurique qui l’emporte dans ses rêves. Ses commanditaires, eux, finissent par s’effarer du message politique, jusqu’au « clap » de fin provoqué par l’apparition du portrait de Lénine au milieu de la fresque de la RCA : les Rockefeller remercient Rivera et effacent l’oeuvre.

L’art comme un ruban autour d’une bombe

Frida n’est pas fâchée, elle s’ennuie dans le « Gringolandia », a déjà connu deux interruptions de grossesse et sait qu’elle devra renoncer à la maternité. Diego sera son seul fils, dit-elle, et son amant, et son frère, et son ami, son fiancé et sa mère. Ils divorcent pourtant en 1938, lorsqu’elle se lasse de ses infidélités. Ils se marient à nouveau, à San Francisco en décembre 1940. Un pacte d’amitié s’installe où chacun sait qu’il est la moitié de l’autre. Entre-temps, leur univers a grandi.

Frida Kahlo en 1937 photographiée pour Vogue par Toni Frissell (source : Wikimedia Commons)

Les époux Rivera accueillent, en 1937, les époux Trotski en exil dans la Maison bleue de Coyoacán, parmi les bougainvilliers et les oiseaux de paradis. Le fondateur de la IVe Internationale délaisse un peu la théorie marxiste pour entamer une liaison secrète avec Frida. En cadeau de rupture, elle lui offre un splendide portrait d’elle, qu’il abandonnera en déménageant. Plus enthousiaste, André Breton, en visite lui aussi, aura cette phrase sibylline mais détonante: « L’art de Frida Kahlo est comme un ruban autour d’une bombe. » En extase, il voudrait bien la récupérer sous la bannière surréaliste. Elle refuse catégoriquement: « On pensait que j’étais surréaliste, mais ce n’était pas le cas. Je n’ai jamais peint mes rêves. J’ai peint ma réalité ». Breton, sous le charme de son insolence et de son langage très vert, lui prodigue conseils et leçons ; elle, pas dupe, estime que c’est un « fils de pute ».

La Maison Bleue de Frida Kahlo à Coyoacán, Mexiqu ©Guy Boyer

La cérémonie des adieux

Cela ne l’empêche pas de partir pour Paris, dans la foulée de sa première exposition monographique qui s’est tenue à New York, un vrai succès. Le pape du surréalisme lui a promis une galerie pour elle seule, mais le séjour s’avère un désastre. Breton n’a rien prévu. Tous les intellectuels parisiens « lui donnent envie de vomir ». Surprise, Marcel Duchamp lui vient en aide : « C’est le seul de tous ces pourris qui est un vrai mec. » L’exposition de ses tableaux aura bien lieu, mais au milieu de tout un fatras rapporté par Breton de son aventure mexicaine, « rien que des merdes ». La France n’est vraiment qu’un vieux pays, dont il n’y a rien à tirer.

Frida Kahlo, Autoportrait en Tehuana ou Diego dans mes pensées ou Pensant à Diego, 1943, présenté dans l’exposition « Frida Kahlo beyond the myth » au Mudec à Milan, en 2018 (source : Wikimedia Commons)

Les dernières années, au Mexique, seront partagées entre peinture, enseignement (ses élèves se nommeront malicieusement les « Fridos »), militantisme et maladie. En 1953, son amie Lola Alvarez Bravo organise sa première exposition personnelle à Mexico. Lors du vernissage, on porte Frida sur son lit à colonnes, au milieu de la galerie. Assise « comme une sainte dans une châsse », idole parée de bijoux devant laquelle défile la foule de ses amis et admirateurs, elle assiste au triomphe de son oeuvre. L’écho de cette soirée dépasse les frontières du Mexique. Alpha et oméga, le début d’une reconnaissance qui ne va cesser de croître, et la fin d’une route épuisante. « Elle ne dit pratiquement rien, mais j’ai pensé plus tard qu’elle avait certainement réalisé qu’elle faisait là ses adieux à la vie », dira Diego. Elle meurt un an plus tard, et tout ce que Mexico compte d’artistes, d’écrivains, d’hommes politiques vient veiller son catafalque brodé d’une faucille et d’un marteau. Elle avait écrit dans son Journal : « J’espère que la fin sera joyeuse – et j’espère ne jamais revenir. »

Views: 0

Smiley

Frida était communiste ( Ah ?) Admiratrice de Staline (Oh !) D’un grand appétit bi sexuel ((Non ? )

Il est toujours intéressant de noter quels éléments sont oubliés dans les articles la concernant . Le merchandising qui fleurit sur son image un peu comme sur celle du Che évite les faucille et les marteaux, sont amourette avec Trotsky souvent citée efface les portraits peints par elle de Staline et la photo du méchant moustachu collée sur son ciel de lit.

Quand au sexe , pour nos féministes nouvelle version ça ne colle pas avec l image de la victime du prédateur Diego la tenant sous son emprise.

Bref comme les billes chacun à son kahlo.